Доклад на Набоковских чтениях - 2023 в Пушкинском Доме ИРЛИ РАН 20 июля 2023 г.

https://www.youtube.com/watch?v=RO3bdeC … mp;t=1394s

Алексей Филимонов

Наследие аполлинизма и дионисизма в романе В. Набокова "Дар"

Познай себя – ничего сверх меры.

Высечено на камне над входом в храм Аполлона в Дельфах.

Фёдор Годунов-Чердынцев – наследник петербургского аполлинизма и пушкинской традиции. В романе «Дар» он бессознательно и осознанно стремится продолжить традицию, которая была прервана эпохой большевизма. «Пушкинский камертон» помогает ему противостоять хаосу «псевдодионисийской» школы, борьба эта ярко проявилась в противостоянии с наследниками Чернышевского, не понимавшего и отрицавшего пушкинское наследие. Аполлон как солнечный бог гармонии, покровитель искусств содержит в себе также дионисийское начало, в этом противоречии залог драматического противостояния первородному хаосу ради обретения гармонии, рождающейся «Из равновесья диких сил» (Е. Боратынский). Фёдор то олицетворяет себя с лучезарным Аполлоном, то испытывает тягу к вакхическому веселью. Это диалектическое свойство его характера пытается уравновесить Зина Мерц, «полу-Мнемозина» поэта.

Культура Серебряного века – предсмертная маска аполлинизма (выражение В.Н Топорова), сквозь которую проступает лучезарный Феб и Дионис, и русское ничто, унаследованное Набоковым-Сириным в пространстве эмиграции. Петербургский журнал «Аполлон» и московский «Мусагет» развивали идеи аполлинизма с модернистских позиций, это был краткий период расцвета в пространстве вне хора.

Константина Вагинов писал о крушении аполлоновского Петербурга в эссе «Монастырь Господа нашего Аполлона» (1922), обращаясь к Аполлону как к живому существу:

«И возгорелась любовь моя к Господу нашему Аполлону и прекрасному телу человеческому. Жалко смотреть на Бога нетленного, в тлении поверженного. И восхотелось мне вернуть ему млеко и вино радости и жизни, снова Храм его воздвигнуть.

Братья художники, образуем монастырь Господа нашего Аполлона. Будем трудиться во славу его. Тяжел путь, но радостна вера в воскрешение его».

Арлекин как сниженный символ персонажа трагедии появляется в романе «Дар», олицетворяя поэзию молодого автора: «Каждый его стих переливался арлекином», затем арлекинада оживает в цветных стёклах бывшей кирхи возле дома Годуновых-Чердынцевых: «Вдруг вырос тополь, и за ним – высокая кирка, с фиолетово-красным окном в арлекиновых ромбах света: внутри шла ночная служба, и спешила подняться по ступенькам траурная старушка…» Это внутренний монастырь Фёдора, «где впечатление былое во льду гармонии живёт», ледник его чувств: «Так впечатление былое / во льду гармонии живёт». Роман, чья героиня – русская литература, попытка осмысления пушкинской традиции и надежда на будущее возрождение. «Этого мира больше не существует», - писал Набоков в предисловии к роману Дар о культурном пространстве тех, кто еще сохранял наследие аполлинизма в довоенном мире.

Аполлонинизм – это мера, самопознание, сновидение, формальное совершенство. Дионис – разгул, бескрайность, опьянение, балаган, народные гуляния. Нечёткость формы в угоду порыву содержания. Аполлиническая мера противостоит экстазу, чтобы сохранить ее необходимо самоограничение. Познай самого себя. Не выступай из границ. Аполлону же представляется титаническим и варварским влияние Диониса, хотя он не мог скрыть от себя своего родства с этими титанами и героями. Его бытие основано на скрытом фундаменте страдания и сознания. Искусства пластические — Аполлон, не пластические (музыка) — Дионис. Понятия, соответствующие духу Аполлона, — только завеса, скрывающая царство Диониса. Аполлон не мог жить без Диониса.

«Д и о н и с и й с к о е начало предполагает ориентацию на природное, на интуицию и «страстное», на порыв, пафос, экстаз. — А п о л л о н о в с к о е же — на культуру, правило, чувство меры, гармонию, следовательно, на рациональное, на знание, сознание, самопознание, самоопределение, самоконтроль. Именно эти установки, насколько они были осуществлены, как раз и определяют значение аполлинизма в русской истории, культуре, более того, в самой жизни, - пишет исследователь В.Н. Топоров в книге «Из истории петербургского аполлинизма:его золотые дни и крушение».

Можно так определить лирического поэта: сначала он, как художник в духе Диониса, совершенно сливается с первобытно-единым, его скорбью и противоречием, снимает с него копию посредством музыки, если только эта последняя по справедливости считается эхом мира и снимком с него. Затем эта музыка, как бы в символическом изображении, видимом во сне или под властью сна, относящегося к искусству Аполлона, является ему в видимых образах. Художник отрекается от своей субъективности еще при той стадии творчества, в которой действовало влияние Диониса. Лирический поэт, как гений в духе Аполлона, объясняет музыку посредством изображения воли, между тем как сам он, освобождаясь от алчной воли, наслаждается светлым, чистым, незатемненным созерцанием».

Кончеев откликается на чрезмерную пышность воспоминаний Фёдора в сборнике «Стихи»: чрезмерность чужда Аполлону: «Вы-то, я знаю, давно развратили свою поэзию словами и смыслом, – и вряд ли будете продолжать ею заниматься. Слишком богаты, слишком жадны. Муза прелестна бедностью». Фамилия Кончеев знаменует «коченеющую» традицию, над которой он чахнет как персонаж сказки.

Николай Гаврилович Чернышевский любитель количества в ущерб точности, доходящего до раздутых карикатурных форм, не знающий кристаллизации. К условной партии Аполлона в романе относятся Фёдор, его отец, Зина, Владимиров, Кончеев и безвестный читатель его стихов. Аполлиничен Петербург, аполлинично наследие Пушкина. Недаром Фёдор мечтает о продлении жизни великого поэта. Время романа мифологично как мифологично время Петербурга, присутствующее в Берлине: «…Он вслушивался в чистейший звук пушкинского камертона» - так он говорит о своем отце, своего рода судье Олимпа, верховном Зевсе.

«Пушкин входил в его кровь. С голосом Пушкина сливался голос отца… Он слышал, как… отец с классическим пафосом повторял то, что считал прекраснейшим из всех когда-либо в мире написанных стихов: «Тут Аполлон – идеал, там Ниобея – печаль», и рыжим крылом да перламутром ниобея мелькала над скабиозами прибрежной лужайки, где в первых числах июня попадался изредка маленький «черный» аполлон».

Примечательно, что Фёдор – через посредничество имени бабочки – видит себя Орфеем, получившим заветную лиру. В этом свете финал романа знаменует невозможность вывести мертвую душу Эвридики к новой жизни: «…мой отец открыл истинную природу роговистого образования... самок аполлонов, выяснив, что это супруг... налагает на супругу лепной пояс верности собственной выделки, получающийся другим у каждого из видов этого рода, то лодочкой, то улиткой, то – как у редчайшего темно-пепельного orpheus Godunov – наподобие маленькой лиры».

Фамилия Годунов содержит английское Год – Бог, то есть и в имени, и в фамилии Фёдора зашифрована его связь с даром Всевышнего.

К свите Диониса – вернее, отпавшие и от неё в разрушительном порыве, относятся советские и берлинские писатели, Яша Чернышевский и его родители, рецензенты «жизни Чернышевского». И конечно, главный сам Николай Чернышевский и его круг, отрицавший Пушкина. Прежние литераторы стал отступниками, например, критик Христофор, Мортус, на самом деле бывший женщиной, «…в молодости печатавшей в «Аполлоне» отличные стихи, а теперь…» В воображаемом диалоге Фёдора и Кончеева ведётся диалог о том, что можно отнести к традиции аполлинизма. Порицаема шутка Лескова принизить бога гармонии: «…всякие там нарочитые “аболоны”… – нет, увольте, мне не смешно».

Противостоять распаду в России и эмиграции сложно, но можно, прислушиваясь к Пушкину. Но и в его наследии мы видим некую двойственность. В.Н. Топоров писал: «Более того, подобно тому как «аполлоновскому» противостоит «дионисийское», так и в самом «аполлоновском» немало внутренних соблазнов, которые в более глубоком смысле можно было бы понимать как некоторую из своих собственных корней произрастающую двойственность, хорошо известную определенному типу поэтов и их поэзии и позволяющую, кажется, понимать ее как своего рода индукцию «дионисийского» начала в «аполлоновском» пространстве.

Рассуждая вообще, такой напор вещего, женственного, ночного начала должен неизбежно располагать к пассивности и слабости мужественного, солнечного, самосозидающего духа, и эта пассивность порой граничит с медиумизмом. В то же время благодаря ей же легко появляется уклон к холодному люциферизму, мистическому интеллектуализму. Пушкин, с обычной для него прозорливостью, уже наметил эту загадку подобного enthusiasmos в «Египетских ночах», в образе декламатора-итальянца, да и сам иногда сетовал о пассивно вдохновляющемся поэте, что «меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».

Но так ли очевиден аполлинизм? Нет ли в нем семян противоположного начла, диалектически питающего гармонию? Не требует ли святыня красоты святости от своего служителя? Если она свята, свят ли служитель? Пушкин в «Поэте» дает на этот вопрос столь же правдивый, сколь и страшный ответ:

Пока не требует поэта

К священной жертве Аполлон,

Молчит его святая лира,

Душа внимает хладный сон,

И меж детей ничтожных мира,

Быть может, всех ничтожней он.

Стало быть, в поэте может быть совмещено величайшее ничтожество с пифийским наитием «божественного глагола», «два плана» жизни без всякой связи между ними. Выразил ли здесь Пушкин то, что сам он считал нормальным соотношением между творцом и творчеством? Или же это есть стон души плененной, которая сама ужасается своей плененности и подвергает ее беспощадному суду? [...] Не обращается ли здесь поэт со словом укора и раскаяния, ему столь свойственных, к самому себе, к своему духу? [...] в муках кризиса Пушкин как будто рождается заново. Он в это время переживает ужас духовной пустоты: «дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» И далее о вехах сокровенного пути поэта к Богу — о «Пророке», уразумение которого объясняет всего Пушкина». Пушкин вспоминает лицейский года, где под видом «смиренной жены» угадывается Богородица:

В начале жизни школу помню я;

Смиренная, одетая убого,

Но видом величавая жена

Над школою надзор хранила строго.

…………………………………………………………….

И часто я украдкой убегал

В великолепный мрак чужого сада,

Под свод искусственный порфирных скал.

……………………………………………………………..

Один (Дельфийский идол) лик младой —

Был гневен, полон гордости ужасной,

И весь дышал он силой неземной.

Другой женообразный, сладострастный,

Сомнительный и лживый идеал —

Волшебный демон — лживый, по прекрасный…

Таинства Аполлон и Дионис волновали Пушкина с юных лет, в их идее была какая-то неполнота, заставлявшая обращаться к искусству в попытке понять два равных начала творчества. Федор пишет анти-апокриф «Жизнь Чернышевского» в поисках истоков угасания аполлинизма, перелистывая журнальчики из Советской России: «Вдруг ему стало обидно – отчего это в России все сделалось таким плохоньким, корявым, серым, как она могла так оболваниться и притупиться?»

Зина склоняет поэта исследовать дионисийский хаос, спуститься в «нижний» мир: «Я напишу, – сказал в шутку Федор Константинович, – биографию Чернышевского».

«Но чтобы это было совсем, совсем настоящее. Мне нечего тебе говорить, как я люблю твои стихи, но они всегда не совсем по твоему росту, все слова на номер меньше, чем твои настоящие слова».

Мандельштам писал о русском языке как о духовной плоти Эллады: «Русский язык — язык эллинистический. В силу целого ряда исторических условий, живые силы эллинской культуры, уступив Запад латинским влияниям и ненадолго загащиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью» («О природе слова»).

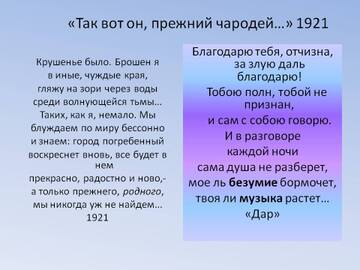

Фёдор посвящает нас в творческую лабораторию: «Благодарю тебя, отчизна, за чистый… Это, пропев совсем близко, мелькнула лирическая возможность. Благодарю тебя, отчизна, за чистый и какой-то дар. Ты, как безумие… Звук «признан» мне собственно теперь и ненужен: от рифмы вспыхнула жизнь, но рифма сама отпала. Благодарю тебя, Россия, за чистый и… второе прилагательное я не успел разглядеть при вспышке – а жаль. Счастливый? Бессонный? Крылатый? За чистый и крылатый дар. Икры. Латы. Откуда этот римлянин? Нет, нет, все улетело, я не успел удержать.

Благодарю тебя, отчизна,

за злую даль благодарю!

Тобою полн, тобой не признан,

и сам с собою говорю.

И в разговоре каждой ночи

сама душа не разберет,

мое ль безумие бормочет,

твоя ли музыка растет… –

Ключевые слова здесь – «безумие» и «музыка». «Безумие» в эмиграции и России как продолжение «Русского бреда» Блока, когда поэт наяву разбил статую Аполлона на множество осколков. Дионис по преданию разорван Титанами. Пифон в одном из мифов поражает Аполлона, чья могила имела якобы конкретное место. Осколки статуи Аполлона – семена будущего возрождения, следование «путём зерна» (В. Ходасевич), которое даст новые всходы.

Такая жертвенность божеств заложена в Мифе – по одной из версий Аполлон гибнет от змея Пифона, Дионис разрываем на куски Титанами. «Музыка» знаменует изначальную дионисийскую стихию, требующую, по Ницше, волевого преображения в гармонические звуки искусства, об угасании которой писал Блок в «крушении гуманизма»: «Всякое движение рождается из духа музыки, оно действует проникнутое им, но по истечении известного периода времени это движение вырождается, оно лишается той музыкальной влаги, из которой родилось, и тем самым обрекается на гибель [...] Так случилось с античным миром, так произошло и с нами. Хранителем духа музыки оказывается та же стихия, в которую возвращается музыка, тот же народ, те же варварские массы. [...] Она — разрушительна для тех завоеваний цивилизации, которые казались незыблемыми».

В этом психологическом анализе Платон… характеризует дионисийское служение как душевное состояние энтусиазма очистительного, т. е. разрешающегося в каѳарсис (хотя прямо о нем и не упоминает). В других местах он определяет одержание божеством («энтусиазм»), как состояние страстнóе, «пассию», или «паѳос». «Не безумие ли любовь? – читаем в “Фэдре” – Конечно, да! Безумие же бывает двух родов: одно проистекает от недугов человеческих, другое – от божественного изменения привычных и нормальных состояний души. И в этом последнем – в божественном одержании – мы различаем четыре вида: пророчественное вдохновение – от Аполлона; посвящения мистические (телестика) – от Диониса; поэтический восторг – от Муз; наконец, превосходнейшее из всех четырех священных безумий – безумие любви – от Афродиты и Эроса» «Дионисизм и прадионисийство»..

Блок говорил о противостоянии музыки и цивилизации, «железного века», о котором писал Е. Боратынский в стихотворении «Последний поэт», говоря об Аполлоне, утонувшем в житейском море:

Там погребет питомец Аполлона

Свои мечты, свой бесполезный дар!

«Кончеев, в отличие от победоносной чеканности прочих тихо и вяло пробормотавший свои стихи, но в них сама по себе жила такая музыка, в темном как будто стихе такая бездна смысла раскрывалась у ног, так верилось в звуки…»

Стихотворения Фёдора «Люби лишь то, что редкостно и мнимо…» рождается в ткани романа из пульсирующего тумана слов, здесь поэт-эмигрант уподоблен пушкинскому импровизатору. Заключительные строки стихотворения говорят о пушкинской вольности, тайной свободе: «О, поклянись, что веришь в небылицу, что будешь только вымыслу верна, что не запрешь души своей в темницу, не скажешь, руку протянув: стена». В строках стихотворения «Так вот он, прежний чародей…» Набоков писал:

…Невы крамольная душа

очнулась, буйная свобода

Её окликнула, - но звон

могучий, вольный ледохода

Иным был звоном заглушён.

Эти строки перекликаются со звонами из стихотворения Блока «Пушкинскому дому»:

Это — звоны ледохода

На торжественной реке,

Перекличка парохода

С пароходом вдалеке,

Пушкин! Тайную свободу

Пели мы вослед тебе!

Дай нам руку в непогоду,

Помоги в немой борьбе!

(указано проф. Б. В. Авериным)

Немая борьба Фёдора в романе погружена в мифологическое время, то объединяющая прошедшее с настоящим и будущим, где смерть мнима. «Наше превратное чувство времени, как некоего роста, есть следствие нашей конечности, которая, всегда находясь на уровне настоящего, подразумевает его постоянное повышение между водяной бездной прошедшего и воздушной бездной будущего». В «других берегах» Набоков писал: «Время – круглая крепость».

Неприятие Фёдором стихов Яши Чернышевского, так и не ставшего поэтом, и его родителей, культивирующих миф о великом предке, находят у него желчный ответ в виде описания бытия Чернышевского, предтечи вульгарных материалистов. Доносится голос «черни» из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа»:

Кумир ты ценишь Бельведерский.

Ты пользы, пользы в нем не зришь.

Но мрамор сей ведь бог!.. так что же?

Печной горшок тебе дороже:

Ты пищу в нем себе варишь.

«Борясь с чистым искусством, шестидесятники, и за ними хорошие русские люди вплоть до девяностых годов, боролись, по неведению своему, с собственным ложным понятием о нем… Чернышевский, будучи лишен малейшего понятия об истинной сущности искусства, видел его венец в искусстве условном, прилизанном (т.е. в антиискусстве), с которым и воевал, – поражая пустоту.

Мы теперь подходим к его самому уязвимому месту; ибо так уже повелось, что мерой для степени чутья, ума и даровитости русского критика служит его отношение к Пушкину. Так будет, покуда литературная критика не отложит вовсе свои социологические, религиозные, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самое себя. Тогда, пожалуйста, вы свободны: можете раскритиковать Пушкина за любые измены его взыскательной музе и сохранить при этом и талант свой и честь».

Фёдор обращается к музе, говоря о стремлении следовать «аполлоновской» традиции «мятежность» относя к «дионисийской» жизни:

…ты в пенье дней житейскую мятежность, / как лишний слог, не можешь допустить.

Говоря, что Пушкин был «только слабым подражателем Байрона», Чернышевский чудовищно точно воспроизводил фразу графа Воронцова: «Слабый подражатель лорда Байрона».

Чернышевский проговаривается, впуская свои видения в роман «Что делать?»: «И действительно, чего стоят, например, «легкие» сцены в романе: «Верочка была должна выпить полстакана за свою свадьбу, полстакана за свою мастерскую, полстакана за саму Жюли… Принялись бороться, упали обе на диван… и уже не захотели встать, а только продолжали кричать, хохотать, и обе заснули».

«Очарование Лермонтова, даль его поэзии, райская ее живописность и прозрачный привкус неба во влажном стихе – были, конечно, совершенно недоступны пониманию людей склада Чернышевского». Забавно, что Фёдор предвидит критику, те осуждения, которые последовали после предоставлении редакции «Современных записок» четвертой главы, не появившейся в печати»: «Автор пишет на языке, имеющем мало общего с русским. Он любит выдумывать слова. Он любит длинные запутанные фразы… или вкладывает в уста действующих лиц торжественные, но не совсем грамотные, сентенции, вроде “Поэт сам избирает предметы для своих песен, толпа не имеет права управлять его вдохновением”». Эта цитата говорит о том, что цитата из поэта Чарского из «Египетских ночей» незнакома критикам Фёдора.

Чернышевский – дьявольское начало от змея Пифона, пародирующего дионисийский разгул мелкой свиты, отставшей от божества и утратившей связь с его идеей. Федор отказывается идти на карнавал слуг Диониса, куда его зовёт Зина, на самом деле еще глубже погружаясь в вакхическую стихию Чернышевского и его окружения.

За дерзость лучезарный Аполлон разоблачает в Фёдора в парке, в своей стихии, и тот оказывается в костюме Адама. Это намекает на судьбу сатира флейтиста Марсия, дерзнувшего состязаться с лучезарным богом, за что Феб снял с него кожу. Пережив земное унижение и необходимое для посвященного «развоплощение» ради обретения природного начла, он спускается в царство сновидений, где встречает отца. Аполлон выступает его проводником в потустороннее царство грёз, где время отсутствует.

Утратив сакральные ключи от земного рая, Фёдор еще готов вступить в свиту Диониса, говоря Зине, что готов созвать «…гостей на пир, акробатов, актеров, поэтов, ораву танцовщиц, трех волшебников, толленбургских студентов-гуляк, путешественника с Тапробаны, осушил чашу вина и умер с беспечной улыбкой, среди сладких стихов, масок и музыки…» Однако Зина напоминает ему о высшем долге перед Аполлоном, выступая в роли пифия и призывая к самоограничению: «Ты станешь писателем, по которому будет изнывать Россия». Герой романа мечтает воплотить свой дар среди хаоса: «Вот бы и преподавал то таинственнейшее и изысканнейшее, что он, один из десяти тысяч, ста тысяч, быть может даже миллиона людей, мог преподавать: например – многопланность мышления… Или еще: постоянное чувство, что наши здешние дни только карманные деньги, гроши, звякающие в темноте, а что где-то есть капитал, с коего надо уметь при жизни получать проценты в виде снов, слез счастья, далеких гор. Всему этому и многому еще другому (начиная с очень редкого и мучительного, так называемого чувства звездного неба».

Как писал Вячеслав Иванов в «Эллинской религии страдающего бога», «Не мертвое сознание внешней зависимости и подневольности породило живое религиозное чувство, но предчувствие единства индивидуума со всем, что вне его, и чрез то – призрачности всякого индивидуума... Чувство своего я вне его индивидуальных граней толкает личность к отрицанию себя самой и к переходу в не-я, что составляет существо дионисийского энтузиазма. Это чувство столь же начало всякой мистики, сколь удивление – начало всякой философии. Сознать себя в растерзанных частях Единого значит соединиться с Дионисом в существе и с Душою Мира (Исидою, Деметрою) в искании; с тем – в страдании разделения и распятия, с этою – в любви и тоске сердца, седмижды пронзенного».

«Но в самом Я от глаз Не-Я / Ты никуда уйти не можешь», - писал Иннокентий Анненский.

Фридрих Ницше писал: «Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм»: «Титаническим и варварским представлялось аполлоническому греку и действие дионисического начала, хотя он не скрывал от себя при этом и своего внутреннего родства с теми поверженными титанами и героями… И вот же Аполлон не мог жить без Диониса! Титаническое и варварское начала оказались в конце концов такой же необходимостью, как и аполлоническое!... Индивид со всеми его границами и мерами тонул здесь в самозабвении дионисических состояний и забывал аполлонические законоположения». Фёдор также условно растерзан в конце романа. «Между прочим, слова к Еврипиду: „Так как ты покинул Диониса, то и тебя также покинул Аполлон"». — Блок, Зап. кн.

Тоска Мартына в «Подвиге» – стремление к «аполлинистической» гармонии, Феликс в «Отчаянии» имитирует аполлинизм, убивая двойника, Цинциннат стремится к управлению словами, но не может преодолеть хаос. Это стремление к соверщенству остается у автора и его персонажей, совершая духовное паломничество с Дионисом:

Хозяин звезд, и ветра зычного,

и вьющихся порог,

бог-виноградарь, бог коричневый,

смеющийся мой бог,

позволь зарю в стакан мой выдавить,

чтобы небесный хмель

понес, умчал меня за тридевять

синеющих земель.

«Паломник»

Таково паломничество в поисках утраченного: «Далеко от лугов, где ребёнком я плакал, Упустив аполлона…» В Павловском парке немало статуй Аполлона Мусагета, в разном состоянии. Посетителям скорее близок Дионис, но парки ткут саван обоим. Это внезапно воскрешаемая тяжба между Дионисом и Аполлоном, мифологическими героями Петрополя. В Павловском парке немало статуй Аполлона Мусагета, в разном состоянии. Посетителям скорее близок Дионис, но парки ткут саван обоим. Это внезапно воскрешаемая тяжба между Дионисом и Аполлоном, мифологическими героями Петрополя. «Подобно тому как «аполлоновскому» противостоит «дионисийское», так и в самом «аполлоновском» немало внутренних соблазнов, которые в более глубоком смысле можно было бы понимать как некоторую из своих собственных корней произрастающую двойственность, хорошо известную определенному типу поэтов и их поэзии и позволяющую, кажется, понимать ее как своего рода индукцию «дионисийского» начала в «аполлоновском» пространстве» (В.Н. Топоров. «Из истории петербургского аполлинизма: его золотые дни и крушение»).