Алексей ФИЛИМОНОВ

ПРИЕМЫ-ИДЕИ В ПОЭЗИИ НАБОКОВА

Читал ли он их по скважинам, как надобно читать стихи?

Владимир Набоков, «Дар»

О теме приемов в набоковском творчестве не случайно впервые написал поэт Владислав Ходасевич. Его статья «О Сирине» предопределила отношение к Сирину-прозаику как мастеру приема, изобретающему словесные конструкции, комбинации, уловки, искусно варьируемые и не менее тщательно скрываемые, дабы прием сработал неожиданно и не был разоблачен заранее, как неудавшийся фокус.

Исследование набоковского приема Ходасевичем можно с долей условности перенести и на поэтический опыт Набокова-Сирина, с той разницей, что мы сталкиваемся здесь не только с художественными приемами, а в чистом виде с идеями-символами самих приемов, которые параллельно раскрываются в творчестве Набокова-прозаика. Приемы выступают рычагами, с помощью которых переносятся либо зависают на наших глазах гигантские камни смыслов. Что это – закладка иной, духовной цивилизации, «страны стихов»? «…Набоков — поэт прирожденный, и сказывается это даже в поисках», – отмечал критик Георгий Адамович. – «…Сознательно или произвольно, он как будто вспахивает почву для какого-то будущего Пушкина, который опять при¬дется наводить в нашей поэзии порядок. Новый Пушкин, может быть, и не явится. Но ожидание его, тоска о нем останет¬ся — потому что едва ли кто-нибудь решился бы утверждать, что вся эта ворожба, эти бормотания и недомолвки, все это следует отнести к свершениям, а не к опытам и поискам».

Есть два Набоковых – один, внутренний, впитывает все идеи и художественные образы других авторов, второй – внешний, маска первого, отрицает какое бы то ни было влияние и само знакомство с другими произведениями. Таков «прием» сокрытия, лежащий глубоко в личности и психологии автора. Поэтому не случайны в комнате Яши Чернышевского книги «Тяжелая лира» и «Кипарисовый ларец» И.Анненского, значимые для самого Набокова. «Молчи, скрывайся и таи / И чувства, и мечты свои» – произносит Набоков за кадром.

Ходасевич называет набоковские приемы бесчисленными «эльфами» или «гномами», то есть живыми существами, которые «...пилят, режут, приколачивают…» Между приемами происходит столкновение, как в пушкинской «Полтаве»: «Швед, русский - колет, рубит, режет. Бой барабанный, клики, скрежет…» «Они строят мир произведения, - пишет Ходасевич, – и сами оказываются его неустранимо важными персонажами. Сирин их потому не прячет, что одна из главных задач его – именно показать, как живут и работают приемы (Ходасевич, «О Сирине»)». Так происходит борьба идей и соперничество между самыми разными приемами, так сказать, в разных весовых категориях на пространстве или в лабиринте стихотворения, например в поэме «Слава», насыщенной самыми разными символами и приметами эпохи и вечности, вовлекающими в игру читательское сознание, пытающееся подспудно разгадать, на что именно делать акцент Набоков в ткани стихотворения. «Каждый его стих переливается арлекином», – говорил о своей книге в романе «Дар» Федор Годунов-Чердынцев. «Натура у автора сложная, – вторил Г.Адамович в книге “Одиночество и свобода”, – и в качестве автобиографического документа чрезвычайно характерно и длинное стихотворение о «Славе», где все прельщающее и все смущающее, что есть в Набокове, спелось в некую причудливую симфонию». Слово симфония не случайно в оценке Набокова шахматного и поэтического композитора, его поэзия насыщена сложной симфонической музыкой, являя собой отражение музыкальности идей платоновского мира. По мнению Владимира Е.Александрова, набоковское произведение «…растет из тех же вневременных просторов, куда автору дано проникнуть в моменты самых ярких вспышек сознания или вдохновения» «Набоков и потусторонность». Художнику необходим орган внечувственного восприятия – об этом задумываешься, читая произведения Набокова, который словно обращался к «шестому чувству» Гумилёва. Набоковские идеи лежат обочь, опричь, приходят извне. Набоков намекает также на идеи, которые не могут быть воплощены в стихотворении, а возможно, лишь проходят через него мимолетной тенью.

Здесь важно сказать о той периодизации творчества поэта, которую он сам отметил в книге “Poems and problems”: «То, что можно несколько выспренне назвать европейским периодом моего стихотворчества, как будто распадается на несколько отдельных фаз:

первоначальная, банальные любовные стихи… период, отражающий полное отвержение так называемой октябрьской революции; и период, продолжавшийся далеко за двадцатый год, некоего частного ретроспективно-ностальгического кураторства, а также стремления развить византийскую образность (некоторые читатели ошибочно усматривали в этом интерес к религии – интерес, который для меня ограничивался литературной стилизацией); а затем, в течение десятка лет, я видел свою задачу в том, чтобы каждое стихотворение имело сюжет и изложение (это было как бы реакцией против унылой, худосочной "парижской школы" эмигрантской поэзии); и наконец, в конце тридцатых годов и в течение последующих десятилетий, внезапное освобождение от этих добровольно принятых на себя оков, выразившееся в уменьшении продукции и в запоздалом открытии твердого стиля». «Однако, – замечает вера Набокова в сборнике «Стихи» (1979), – такие стихи, как например "Вечер на пустыре" (1932 г.) или "Снег" (1930 г.) тоже относятся скорее к этому последнему периоду» – Вера Набокова, предисловие к сборнику «Стихи», 1979. О долгой дороге к обретению «твердого», свободного стиля Набоков пишет в стихотворении 1938 года:

Мы с тобою так верили в связь бытия,

но теперь оглянулся я, и удивительно,

до чего же ты кажешься, юность моя.

по цветам не моей, по чертам не действительной.

.......................................................................................

Ты давно уж не я, ты набросок, герой

всякой первой главы, а как долго нам верилось

в непрерывность пути от ложбины сырой

до нагорного вереска.

Главный набоковская идея – «Заклинать и оживлять былое» ради «будущего читателя» с помощью Мнемозины, осуществляется при помощи – частичного либо целокупного – перенос героя или события в «потусторонность», главной набоковской темы, как отмечает Вера Набокова в сборнике «Стихи». А также связанных связанных с ней изгнанием, безумием, двойничеством, сновидениями, попыткой возвращения в прошлое или в реальность материального мира и т.д., через разобличение, развоплощение, истончение, чтобы расслышать среди многих голосов «…лишь один настоящий».

Герой стихотворения Набокова уже или почти развоплощен. Словно заранее двойник или «…добытчик ушел туда, откуда, быть может, кое-что долетает до слуха больших поэтов, пронзая наше бытие потусторонней свежестью» («О Ходасевиче»). Развоплощение – важный прием, оно уже задано. Сон – пространство, субстанция развоплощения, расслоение, развеянье, но через него также происходит воплощение в ином измерении, чаще в счастливом раю прошлого, к грядущему раю у него нет подобного доверия, иногда в аду, как в стихотворении «Лилит».

«Мы входим – я тень моя» пишет Набоков. К набоковскому творчеству можно отнести эпиграф стихотворением Тютчева:

Как дымный столп светлеет в вышине!-

Как тень внизу скользит неуловима!..

«Вот наша жизнь,- промолвила ты мне,-

Не светлый дым, блестящий при луне,

А эта тень, бегущая от дыма...»

Почти одновременно с романом «Дар» было написано стихотворение «Око»:

К одному исполинскому оку

Наконец-то сведен человек, –

пишет Набоков, поэтически перефразируя строки французского мыслителя Делаланда в «Даре»: «Наиболее доступный… образ будущего постижения окрестности, долженствующий раскрыться нам при распаде тела, это – освобождение духа из оков плоти и превращение наше в одно свободное сплошное око, зараз видящее во все стороны света, или, иначе говоря: сверхчувственное прозрение мира при нашем внутреннем участии». Это бытие вне и одновременно здесь – мечта и цель для многих поэтов, например у И.Анненского мы читаем:

Когда б не смерть, а забытье,

Чтоб ни движения, ни звука…

Ведь если вслушаться в нее,

Вся жизнь моя - не жизнь, а мука.

Иль я не с вами таю, дни?

Не вяну с листьями на кленах?

Подобную мысль находим у Тютчева:

Душа хотела б быть звездой…

Лермонтов также писал некоем спасительном сомнамбулическом состоянии:

Я б хотел забыться и уснуть…

В.Ходасевич упоминал о приеме «остраненности» как одной из точек зрения героев или авторского «я», внеперсонального начала. Набоковское стихотворение являет собой «мир вне», взгляда извне, реальности инобытия, которые, тем не менее, оставляет лазейки для перехода в неодолимых на первый взгляд преградах между измерениями. Набоковская потусторонность многомерна, есть разные ее качества, виды, оттенки. Как и набоковские приемы, призванные переносить сквозь различные измерения: в другой сон, через вещественные границы, границы времени, это «космическая синхронизация», где все происходит в единой точке времени здесь и там, там и вне. Выход из cна в инобытие материи, вне языка – “Out of space – out of time” (Эдгар По, «Страна сновидений»), сродни душе, замурованной в склепе:

«Читай, читай!» – кричит мне кровь моя:

Р,О,С, – нет, я букв не различаю.

В стихотворении «Формула» Набоков, являясь одновременно Хроникером, пишет об одном из своих «я» наблюдателя за лирическим героем, или его сквозящим отсутствием:

…Сквозняк прошел недавно,

и душу унесло

в раскрывшееся плавно

стеклянное число.

Сквозь отсветы пропущен

сосудов цифровых,

раздут или расплющен

в алембиках кривых,

мой дух преображался:

на тысячу колец,

вращаясь, размножался

и замер наконец

в хрустальнейшем застое.

в отличнейшем Ничто,

а в комнате пустое

сутулится пальто.

Возникает ощущение не только растворения души в ином измерении там, но и зависания части ее души здесь, в «сутулом пальто»…

Выход в потусторонность Набоковым описывается через детальный, подчеркнуто конкретный мир, используется прием одухотворенности вещей, предметов, которые также несут черты инобытия. «Обезумевшие вещи» в стихотворении «Крушение» являются предтечами и свидетелями переноса в иное измерение через лазейки для души. В.Ходасевич писал: «У Сирина элементы фантастики и реальности намеренно смешиваются; более того – как раз о “невозможном” повествуется мимоходом, как о таких житейских мелочах, на которых не задерживается внимание» («О Сирине»).

Вещи-идеи, вещи-характеры в стихах Набокова не замкнуты и не являются просто антуражем или дополнением – персонифицируясь, они вступают в тесный диалог с автором, читателем, персонажами стихотворений, себе подобными и своими антиподами. Если обозначить набоковское стихотворение как пространство человека и вещей, перекликающихся и вступающих в драматический конфликт ради воплощения идеи красоты, то можно найти нечто общее между ними и пространством романных идей Достоевского о котором Михаил Бахтин писал: «Но чужие сознания нельзя созерцать, анализировать, определять как объекты, как вещи, – с ними можно только

д и а л о г и ч е с к и о б щ а т ь с я. Думать о них – значит г о в о р и т ь с н и м и,

и н а ч е о н и т о т ч а с ж е п о в о р а ч и в а ю т с я к н а м с в о е й о б ъ е к т н о й

с т о р о н о й: они замолкают, закрываются и застывают в завершенные объектные образы. От автора полифонического романа требуется огромная и напряженнейшая диалогическая активность: как только она ослабевает, герои начинают застывать и овеществляться и в романе появляются монологически оформленные куски жизни <…>

От автора полифонического романа требуется не отказ от себя и своего сознания, а необычайное расширение, углубление и перестройка этого сознания (правда, в определенном направлении) для того, чтобы оно могло вместить равноправные чужие сознания. Это дело было очень трудным и небывалым (что, по-видимому, хорошо понимал и Чернышевский, создавая свой замысел «объективного романа») <…>

Всякий н а с т о я щ и й читатель Достоевского, который воспринимает его романы не на монологический лад, а умеет подняться до новой авторской позиции Достоевского, чувствует это особое активное расширение своего сознания, но не только в смысле освоения новых объектов (человеческих типов, характеров, природных и общественных явлений), а прежде всего в смысле особого, никогда ранее не использованного диалогического общения с полноправными чужими сознаниями и активного проникновения в незавершенные глубины человека <…>

Он стремится раскрыть и развернуть все заложенные в данной точке зрения смысловые возможности (как мы видели, к этому стремился и Чернышевский в своем «Перле создания»). Достоевский умел это делать с исключительной силой. И эта углубляющая чужую мысль активность возможна только на почве диалогического отношения к чужому сознанию, к чужой точке зрения» («Проблемы поэтики Достоевского). По мнению исследователя А.А.Долинина, Набоков мог прочесть если не саму работу М.Бахтина, то талантливую рецензию на нее П.Бицилли в «Современных записках».

Полифонизм – проявление «космической синхронизации» или многоплановости мышления, прием, используемый Федором, в частности, для понимания и развенчания Чернышевского. Поэтический двойники Набокова, у которых свой стиль, не совпадающий с набоковским – подтверждение диалогизма его мышления, диалога внутри и за стихотворением: «Это был диалог с тысячью собеседников, из которых лишь один настоящий, этого настоящего надо было ловить и не упускать из слуха. Как мне трудно, и как хорошо…

И в разговоре татой ночи

сама душа нета-татот…

безу безумие безочит,

тому тамузыка татот…

(– выделено в отдельное четверостишие мной, – А.Ф.)»

– это рифмующееся четверостишие внутри обычного текста «Дара» кажется, никогда не публикуется среди стихов из рассказов и романов Набокова. Возможно, к нему может быть адресована набоковская фраза: «Найдите, что спрятал матрос». Оно может казаться просто бормотанием, черновой фразой, посетившей сознание Федора в мгновение «разгона» вдохновения, и потому полубезумным, противостоящим здравому смыслу.

Та – тот, те, – указательное местоимение туда, куда обычный человеческий взгляд не проникает. Тем не менее, Набоков приглашает пройти некие врата, охраняемые стражниками его собственного сознания.

Это та- потусторонность, местоимение души, указующее на небытие, тут проявившееся как искаженное нечто, ничто, зазеркалье. Она может символизировать зеркальное ад, либо однокоренное древнее дао, путь соединяющий вселенные. Как писал Ходасевич, «В душе и мире есть пробелы / Как бы от пролитых кислот». Быть может, в повторяющемся «та…» сам ритм – эхо непроявленной пустоты.

Ради этого само читательское сознание должно стать иным, также пройдя стадии развоплощения и преображения, – «Пожалуй, и вставать не стоит – ни тела, ни постели нет», – чтобы обрести себя потерянным в набоковском мире мир. Так герой пушкинского «Медного всадника» становится «безумцем», чтобы прозреть величие замысла Петра, что не под силу обычному человеку. «Старый гроссмейстер» в стихотворении «Шахматный конь» прозревает гениальное решение шахматной композиции или партии, находя «ход конём», приотворившийся ему в просветлении, которое несет внешние признаки умопомешательства. Через потерю одних качеств обретаются другие. Сами вещи порой вглядываются в людей, силясь вспомнить нечто свое: «Зеркальный шкап глядит, не узнавая, / как ясное безумье на меня».

Перестук поезда выкликают иную, непроявленную речь, пророчествующую о «том», роковом, тайном для России, откуда выйдут идеи-персонажи и человековещи Набокова-Сирина, как в стихотворении Волошина «В вагоне» 1901 г.:

Так вот в ушах и долбит и стучит это:

Ти-та-та… та-та-та… та-та-та… ти-та-та…

Мысли с рыданьями ветра сплетаются,

Поезд гремит, перегнать их старается…

Чудится, еду в России я…

Тысяча верст впереди.

Набоковский скоростной участок дороги отражается в Млечном пути:

И тогда я смеюсь, и внезапно с пера

мой любимый слетает анапест,

образуя ракеты в ночи, так быстра

золотая становится запись.

И я счастлив. Я счастлив, что совесть моя,

сонных мыслей и умыслов сводня,

не затронула самого тайного. Я

удивительно счастлив сегодня.

Это тайна та-та, та-та-та-та, та-та,

а точнее сказать я не вправе.

«Талант двойного зренья» (Г.Иванов) или «Дар тайнослышанья тяжелый» (В.Ходасевич) перешел по наследству от Серебряного века к Набокову. Сирин становится то «затонувшим мореходом» («Воскресение мертвых»), то поднимается к островам облаков («Воздушный остров»), то переносится по воздуху к своему особняку на Исаакиевскую площадь («Лыжный прыжок»). В стихотворении «Исход» фрегат с музой на борту переносит воспоминания о городе Петра и сам город к иным мирам:

Словно ангел на носу фрегата,

бронзовым протянутым перстом

рассекая звезды, плыл куда-то

всадник, в изумленье неземном.

……………………………………

Нева, лениво шелестя,

как лета вьется. След локтя

оставил на граните Пушкин.

Через плоть стихотворения передается авторское ощущение родной земли, когда узоры ландшафта и реки проступают на ладони:

Мою ладонь географ строгий

разрисовал: тут все твои

большие, малые дороги,

а жилы – реки и ручьи.

Возникает физиологическое ощущение пространств России, к которой Набоков обращается как к близкому человеку:

Так все тело – только образ твой,

и душа, как небо над Невой.

К Родине, 1924

Набоковская вещь, деталь стихотворения состоит из материи, но не в меньше степени из тени и идеи, что набоковские вещи пропитаны далью, потусторонностью, вещь проступает из прошлого, и путь к ее воскрешению вбирает энергию сконцентрированного времени. Тень – связующее звено между воплощенной материей и далеким идеалом.

Можно говорить о разных видах потусторонности или ее отблеска, потусторонности ближней и дальней, ждущей своего проявления в ткани стиха и того инобытия, что всегда останется вне и не будет проявлено, как бабочка, даже в призрачном сачке произведения.

В стихотворении «Крушение» можно разглядеть тонкий политического подтекст, обнаружив за тенями двух ангел-демонов конкретные фигуры, скажем, Ленина и Троцкого, а кто-кто почувствует предсказание неминуемой расплаты за технократический прогресс:

В поля, под сумеречным сводом,

сквозь опрокинувшийся дым

прошли вагоны полным ходом

за паровозом огневым:

багажный - запертый, зловещий,

где сундуки на сундуках,

где обезумевшие вещи,

проснувшись, бухают впотьмах…

……………………………………

Такая малость - винт некрепкий,

и вдруг под самой головой

чугун бегущий, обод цепкий

соскочит с рельсы роковой.

…………………………………………

Такая жалость: ночь росиста,

а тут - обломки, пламя, стон...

Недаром дочке машиниста

приснилась насыпь, страшный сон:

там, завывая на изгибе,

стремилось сонмище колес,

и двое ангелов на гибель

громадный гнали паровоз.

И первый наблюдал за паром,

смеясь, переставлял рычаг,

сияя перистым пожаром,

в летучий вглядывался мрак.

Второй же, кочегар крылатый,

стальною чешуей блистал,

и уголь черною лопатой

он в жар без устали метал.

1925 г.

Сон, приснившийся «дочке машиниста», относит к кровавой драме в одноименном стихотворении М.Лермонтова, а тема железной дороги Набокова, продолжающая Некрасова и русских символистов, в творчестве которых она обрела апокалиптическую тональность, разработана им в акмеистических образах, продолжающих «вещный мир» И.Анненского.

Здесь мы подошли к еще одному крайне важному набоковскому приему – его органичной интертекстуальности, диалогизму, поистине всемирная отзывчивости на звук другой лиру, умению, по словам Фета «истинного певца» «чужое вмиг почувствовать своим» и соответственно трансформировать в язык своей поэзии. Набоковский прием – палимпсест, письмо поверх существующего: «Чтоб пришёлся узор настоящего / на былое, на прежний узор». Время – персидский ковер, на котором Набоков путешествуют в пространстве, не зная вещественности политических и других границ и барьеров.

Струве отмечал чрезвычайную переимчивость Набокова: «…поражает его способность писать не только, как Пастернак, но и как Маяковский, и как многие другие. Нельзя не отметить его любовь к мистификации, жертвой которой стал, между прочим, тот же Адамович».

Если бы можно было возможно создать неологизм, то стихи Набокова могли называть стиховторениями. Он творчески вторит уже созданному, что отнюдь не умаляет его самости его творчества, торящего новые пути русской лиры. В том числе через «лазейки для души, просветы / в тончайшей ткани мировой» («Как я люблю тебя»), - через скважины духа, о которых писал И.Анненский в стихотворении «Поэзия»:

Неощутима и незрима,

Ты нас томишь, боготворима,

В просветы бледные сквозя,

Так неотвязно, неотдумно,

Что, полюбив тебя, нельзя

Не полюбить тебя безумно.

Набоков вторит в стихотворении «Влюбленность»:

Покуда снится, снись, влюбленность,

но пробуждением не мучь,

и лучше недоговоренность,

чем эта щель и этот луч.

Напоминаю, что влюбленность

не явь, что метины не те,

что, может быть, потусторонность

приотворилась в темноте.

Многие стихотворения Набокова пародируют или продолжают стихи авторов Серебряного века, которые, как и Набоков, обращаются в поэзии и Золотого века. Такая перекличка – уже некая беседа во вневременье, симпозиум в Элизии. Например, Набоковские «Слава» и «Какое сделал я дурное дело», посвящены теме «Памятника», и более чем вероятно что, Набоков также знал стихотворение Ф.Сологуба, которое перекликается с его произведениями:

Мечты о славе! Но зачем

Кумир мне бронзовый иль медный,

Когда я в жизни робко-нем,

Когда я в жизни странник бедный!

……………………………………….

На перекрестке где-нибудь

Мое поставят изваянье,

Чтоб опорочить скорбный путь

И развенчать мое изгнанье.

……………………………………

Я отрекаюсь наперед

От похвалы, от злой отравы,

Не потому, что смерть придет

Предтечею ненужной славы,

А потому, что в мире нет

Моим мечтам достойной цели,

И только ты, нездешний свет,

Чаруешь сердце с колыбели.

23 августа 1998

И стихотворение «Памятник» В.Ходасевича, созданное через три десятилетия:

Во мне конец, во мне начало.

Мной совершённое так мало!

Но всё ж я прочное звено:

Мне это счастие дано.

В России новой, но великой,

Поставят идол мой двуликий

На перекрестке двух дорог,

Где время, ветер и песок...

28 января 1928

Париж

В «Славе» Набоков пишет:

Нет, никто никогда на просторе великом

ни одной не помянет страницы твоей:

ныне дикий пребудет в неведенье диком,

друг степей для тебя не забудет степей.

…………………………………………….

Оттого так смешна мне пустая мечта

о читателе, теле и славе.

Я без тела разросся, без отзвука жив,

и со мной моя тайна всечасно.

Что мне тление книг, если даже разрыв

между мной и отчизною – частность?

Признаюсь, хорошо зашифрована ночь,

но под звезды я буквы подставил

и в себе прочитал, чем себя превозмочь,

а точнее сказать я не вправе.

Подчеркивая свое несогласие с Нобелевским комитетом, Набоков прибегает одновременно к приему перефразирования пушкинского «Моцарта и Сальери», пародируя стихотворение пастернака «Нобелевское премия»:

Какое сделал я дурное дело*,

и я ли развратитель и злодей.

я, заставляющий мечтать мир целый

о бедной девочке моей.

О, знаю я, меня боятся люди,

и жгут таких, как я, за волшебство,

и, как от яда в полом изумруде,

мрут от искусства моего.

Но как забавно, что в конце абзаца,

корректору и веку вопреки,

тень русской ветки будет колебаться

на мраморе моей руки.

27 декабря 1959, Сан-Ремо

* Строка из «Нобелевской премии» Б.Пастернака.

Пока посмертная судьба пошла на некий компромисс, и Набоков удостоен пока не рельефного памятника в родном городе, но плоского барельефа, доступ к которому по понятным причинам иногда ограничен.

Строфа из «Расстрела» («В Россию поплывет кровать») Набокова

Проснусь, и в темноте, со стула,

где спички и часы лежат,

в глаза, как пристальное дуло,

глядит горящий циферблат. –

также навеяна «муравьиным спиртом» Ходасевича:

Ах! – и я в постели. Только

Сердце бьется невпопад.

В полутьме с ночного столика

Смутно смотрит циферблат.

«Так бывает почему-то…»

И венец набоковской высокой пародии - явная перекличка с романсом Вертинского в его известном стихотворении (указано Б.Кацем):

К России

Отвяжись, я тебя умоляю!

Вечер страшен, гул жизни затих.

Я беспомощен. Я умираю

от слепых наплываний твоих.

Тот, кто вольно отчизну покинул,

волен выть на вершинах о ней,

но теперь я спустился в долину,

и теперь приближаться не смей.

Навсегда я готов затаиться

и без имени жить. Я готов,

чтоб с тобой и во снах не сходиться,

отказаться от всяческих снов;

обескровить себя, искалечить,

не касаться любимейших книг,

променять на любое наречье

все, что есть у меня,- мой язык.

Но зато, о Россия, сквозь слезы,

сквозь траву двух несмежных могил,

сквозь дрожащие пятна березы,

сквозь все то, чем я смолоду жил,

дорогими слепыми глазами

не смотри на меня, пожалей,

не ищи в этой угольной яме,

не нащупывай жизни моей!

Ибо годы прошли и столетья,

и за горе, за муку, за стыд,-

поздно, поздно! - никто не ответит,

и душа никому не простит.

1939, Париж

«Потеря родины оставалась для меня равнозначной потере возлюбленной», - Набоков, «Другие берега».

Вертинский, романс

Любовнице

Замолчи, замолчи, умоляю,

Я от слов твоих горьких устал.

Никакого я счастья не знаю,

Никакой я любви не встречал.

Не ломай свои тонкие руки.

Надо жизнь до конца дотянуть.

Я пою пои песни от скуки,

Чтобы только совсем не заснуть.

Поищи себе лучше другого,

И умней и сильнее меня,

Чтоб ловил твое каждое слово,

Чтоб любил тебя «жарче огня».

В этом странном, «веселом» Париже

Невеселых гуляк и зевак

Ты одна всех понятней и ближе,

Мой любимый, единственный враг.

Скоро, скоро с далеким поклоном,

Мою «русскую» грусть затая,

За бродячим цыганским вагоном

Я уйду в голубые края.

А потом как-нибудь за стеною

Ты услышишь мой голос сквозь сон,

И про нашу разлуку с тобою

Равнодушно споет граммофон.

1934

Безусловно, не все современники отдавали должное Набокову. Например, в переписке Г.Струве и Ф.Маркова: Г. Струве — В. Маркову 4 апреля 1953: «Внешнее сходство с Пастернаком у Набокова, конечно, есть, но это скорее ловко сделанный pastiche (я все больше и больше прихожу к мысли, что Набоков — несравненный pasticheur), а сути пастернаковской, его магии и в помине нет» Литературное обозрение. 1996. №3. С. Ш. В. Ф. Марков — Г. П. Струве 6 апреля 1953: «Сирин все-таки писатель ограниченных возможностей и одной темы… Он – тонкий рационалист, а хочет быть мистиком, лезет в бездны, хочет осуществить трансцендент, а ломится не в ту дверь, даже и не замечая того. Отсюда фальшь».

Г. Струве — В. Маркову 12 апреля 1953: «Мне "Защита Лужина" нравится больше, чем "Дар"… С Пастернаком у него сходство чисто внешнее, он уме¬ет усваивать чужие приемы, даже писателей, к которым относится враж¬дебно и презрительно (так он, если не ошибаюсь, долго относился к Па¬стернаку, к Блоку; Достоевского он ненавидит, не считает писателем). При всем его волшебном владении инструментом стиха, музыки у него нет, и тут опять огромная разница с Пастернаком. Насколько я знаю, он к музыке абсолютно нечувствителен». Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 123

Г. Струве — В. Маркову 1 июля 1961: «Если бы мне пришлось писать отзыв о "Воздушных путях", я бы очень резко, не стесняясь, отозвался о стихотворении Набокова, па¬родирующем Пастернака: я считаю его гнусным и пишу об этом напра¬во и налево своим корреспондентам».

Но Набоков и интересен тем, что вмещает эти полярные, взаимоисключающие суждения, этим, возможно, объясняется непреходящее внимание к его творчеству.

Приемы или трюки Набокова многомерны, они построены на сложном синтезе предметного и потустороннего, невыразимого на платформе аллюзий и ассоциаций с мировой литературой.

«Свеча меж зеркал, уплывая в закат» из стихотворения «Слава», множит подобные отражения, как в стихотворении Георгия Иванова, многолетнего оппонента Набокова:

Друг друга отражают зеркала,

Взаимно искажая отраженья.

Я верю не в непобедимость зла,

А только в неизбежность пораженья.

Не в музыку, что жизнь мою сожгла,

А в пепел, что остался от сожженья.

<опубл. 1951>

Разрываясь между эти миром и тем, он пишет:

И, должно быть, легче там и краше,

и, пожалуй, мы б пустились вдаль,

если б наших книг, собаки нашей

и любви нам не было так жаль.

«Острова»

Двойничество Набокова – также характерный прием, стихи его героев – во многом иные. Они «суше», четче, Федор Годунов Чердынцев, автор стихов в «Даре», по мнении. М.Ю.Лотмана, подспудно или целенаправленно стремится следовать словам критика Кончеева: «Муза прелестна бедностью», что, по мнению исследователя, означает «…преодоление автоматизма: автоматизма жизни, языка и его собственного мироощущения».

Тема перелицевания мифа, мифотворчества у Набокова также играет роль целостного приема. Если следовать Борхесу, можно выделить четыре или три типа мифа: мотив путешествия или возвращения (у Набокова в прошлое или потусторонний мир грез и сновидений), жертвоприношения (тема подвига и расстрела, творческой жертвенности, стихи Василия Шишкова «Поэты») и вероломством завоеванного, опустошенного города (тема Родины и Санкт-Петербурга–Ленинграда).

В стихотворение «Мать» на библейский сюжет Набоков обратился к идее Достоевского о том, что «…весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к “боженьке”» («Братья Карамазовы») и переиначил ее, утверждая, что материнское страдание не стоит искупительной жертвы человечеству:

Что, если у нее остался бы Христос

и плотничал, и пел? Что, если этих слез

не стоит наше искупленье?

Такова лирическая дерзость Набокова, ставящего под сомнения праведность жертвы, лежащей в основе христианского вероучения.

Здеcь мы говорим о нетрадиционном отношении Набокова к понятию бога, заметившего в «Даре» устами персонажа: «Искание бога – тоска всякого пса по хозяину; дайте мне начальника, и я поклонюсь ему в огромные ноги». Набоковский герой испытывает недоверие к официальной религии, ему также скучен «Протестантский прибранный рай» (Гумилев).

Струве — В. Маркову 17 декабря 1955: «У Набокова среди ранних есть много весьма фальшивых сти¬хотворений на религиозные темы (очень трогательных иногда) — рели¬гиозности в нем никогда ни на йоту не было. Но особенно фальшиво и безвкусно его стихотворение о том, как Блока принимают в раю Пуш¬кин, Тютчев и др. поэты». Литературное обозрение. 1996. №3. С. 112

В стихотворении «Ленинград» Набоков вопрошает о диковинном, с его точки зрения, переименовании творения Петра:

…но не походит он –

как ни верти – на Трою:

зачем же в честь Елены –

так ласково к тому же –

он вами окрещен. –

не веря тому, что троянский миф о вероломном взятии города подходит Северной Пальмире и предлагает свою мифологизированную трактовку катастрофы, отчасти совпадающую с мотивом «Возмездия» у А.Блока:

Он на трясине был построен

средь бури творческих времен:

он вырос - холоден и строен,

под вопли нищих похорон.

Он сонным грезам предавался,

но под гранитною пятой

до срока тайного скрывался

мир целый,- мстительно-живой.

Дышал он смертною отравой,

весь беззаконных полон сил.

А этот город величавый

главу так гордо возносил.

И оснеженный, в дымке синей

однажды спал он,- недвижим,

как что-то в сумрачной трясине

внезапно вздрогнуло под ним.

И все кругом затрепетало,

и стоглагольный грянул зов:

раскрывшись, бездна отдавала

зaвopoженныx мертвецов.

И пошатнулся всадник медный,

и помрачился свод небес,

и раздавался крик победный:

«Да здравствует болотный бес».

Санкт-Петербург – живое существо, и его жертвоприношение сродни человеческому, подобно тому, которое описано в «Гекзаметрах» на смерть отца или «Гексаметрах» «Памяти Гумилева», где смерть неразрывно связана не только с личным воскресением, но с пакибытием Петра, Пушкина, родины: «Смерть – это утренний луч, пробужденье весеннее».

А что же являет собой подлинное авторское «я» Набокова? «…пребудешь ты безликим, как само / бессмертие…» - эти строки из набоковского стихотворения «Шекспир» вторят началу написанной позже Борхесом новеллы о Шекспире “Everything and nothing”: «Сам по себе он был никто; за лицом… и несчетными, призрачными, бессвязными словами крылся лишь холод, сон, снящийся никому» (пер. Е.Дубина).

Набоковский псевдоним проступает у писателей прошлого – мифической птицей, либо анаграммой его имени, как во втором стихотворении Блока из цикла «Флоренция» в «Итальянских стихах»:

Флоренция, ты ирис нежный…

Возможно, сам писатель Сирин об это не ведал. Примечательно то, что обсуждаемое с матерью воспоминание об этом блоковском стихе и похожую на дымчатый ирис Флоренцию было прервано роковым звонком, принесшим весть о смерти отца Набокова.

Набоков зашифровывает под плащом арлекина свое «я» или «не-явленность». Так, в «Парижской поэме» «…стекло несравненной аптеки / и оранжевые фонари» не только конкретные приметы французской столицы, но и отсыл к знаменитым строкам Блока, а также перекличка с образом из стихотворениям «Поэты» (1939), написанном под псевдонимом Василий Шишков: «рыданья рекламы на том берегу…». К этой строке в посмертном сборнике «Стихи» имеется набоковское примечание: «расплывающиеся изумруды рекламы аспирина, находившейся на противоположном берегу Сены». Возможно, что в написанном и угадываемом читателем и подтвержденном автокомментатором слове аспирин находится анаграмма имени Сирин, а также инициалы Пушкина: А.С.П. Один из намеков на подобное толкование – обличение автора в мифическую изумрудную птичью оболочку в более позднем стихотворении «Слава» (1942): «Я божком себя вижу, волшебником с птичьей / головой, в изумрудных перчатках…» Возможно, в этом контексте развития своих внутренних тем следует обратить внимание и на «…яд в полом изумруде» из стихотворения, пародирующего Пастернака, где Набоков называет свое искусство магическим кристаллом, тем перстнем, который всегда с ним: «Есть перстень у меня: крупица красоты, / росинка русская в потускнувшей оправе...» Подобные переклички напоминают собой эхо в лабиринте набоковской поэзии, неожиданно возникающее и указывающее, казалось бы, путь к выходу, часто оказывающийся ловушкой и становящийся бесконечным, как путь в бездне.

Для набоковского творчества не менее важна борьба с условностью приема, штампами и стереотипами эпохи, преодоление «морды модернизма», продолжение животворной пушкинской традиции. Тоска по гармонии 19 века, которая, кажется, уже никогда не вернется. Сложному синтезу ради гармонии, который в полной мере присутствует в его поэтических произведениях, свободное мастерское владение всем комплексом творческих инструментов, способствовал опыт прозаика.

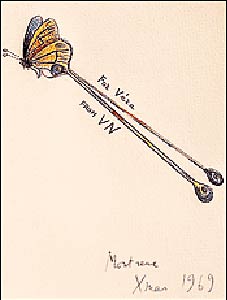

Говоря о сути набоковской лиры, Вера Набокова пишет: «Этой тайне он был причастен много лет, почти не сознавая ее, и это она давала ему его невозмутимую жизнерадостность и ясность даже при самых тяжелых переживаниях и делала его совершенно неуязвимым для всяких самых глупых или злостных нападок».

Это тайна «потусторонности», пребывания в нескольких стихиях одновременно, причастность вечности. Набоков пишет после встречи с Волошиным в Крыму:

В хрустальный шар заключены мы были,

и мимо звезд летели мы с тобой,

стремительно, безмолвно мы скользили

из блеска в блеск блаженно-голубой.

И не было ни прошлого, ни цели,

нас вечности восторг соединил,

по небесам, обнявшись, мы летели,

ослеплены улыбками светил.

1918, Крым

Словно вторит мастеру:

Когда же ты поймешь,

Что ты не сын земле,

Но путник по вселенным…

Ты станешь Мастером.

Волошин, «Подмастерье»

Из заветного фиала

В эти песни пролита,

Но увы! Не красота...

Только муки идеала.

- писал Анненский под псевдонимом Никто о таинственном стремлении художника к совершенству в поиске соответствий между идеями и их воплощением в словах. Сам переход является таинством, который сродни сумеркам, «и дальше – ночь, безмолвие и тайна». Любой набоковский прием – попытка преодолеть абсурдность пребывания вне России, затушевать боль разлуки, которая не только духовная, но и физическая, о чем он признался в стихотворении

Neuralgia intercostalis

О, нет, то не ребра

– эта боль, этот ад –

это русские струны

в старой лире болят.

(во время болезни)

Март-апрель 1950

Набоковская муза вышла из ребра Сирина, предлагая «прием» мгновенного проникновения в иное измерение через лазейки, просветы, щели, скважины, доступные его завтрашнему читателю

…зажмурься, уменьшись и в вечное

пройди украдкою насквозь.

«Читал ли он их по скважинам, как надобно читать стихи?– вопрошает Федор в Даре гипотетического, будущего читателя. – Неужели он действительно все понял в них, понял, что кроме пресловутой «живописности» есть в них еще тот особы поэтический смысл (когда за разум зашедший ум возвращается с музыкой), который один выводит стихи в люди»? «Ничья меж смыслом и смычком» - так Набоков называет гипотетическую гармонию. Парадоксальное определение ясный мистицизм можно было употребить к набоковской поэзии. Процессы, переносившие Набокова и его героев за границы «вечности и вещества», были сродни вулканическим. Они и способствовали алхимическим процессам перехода слов в крестословицы отчаяния и счастья.